【 從歷史角度看聖經的形成 】

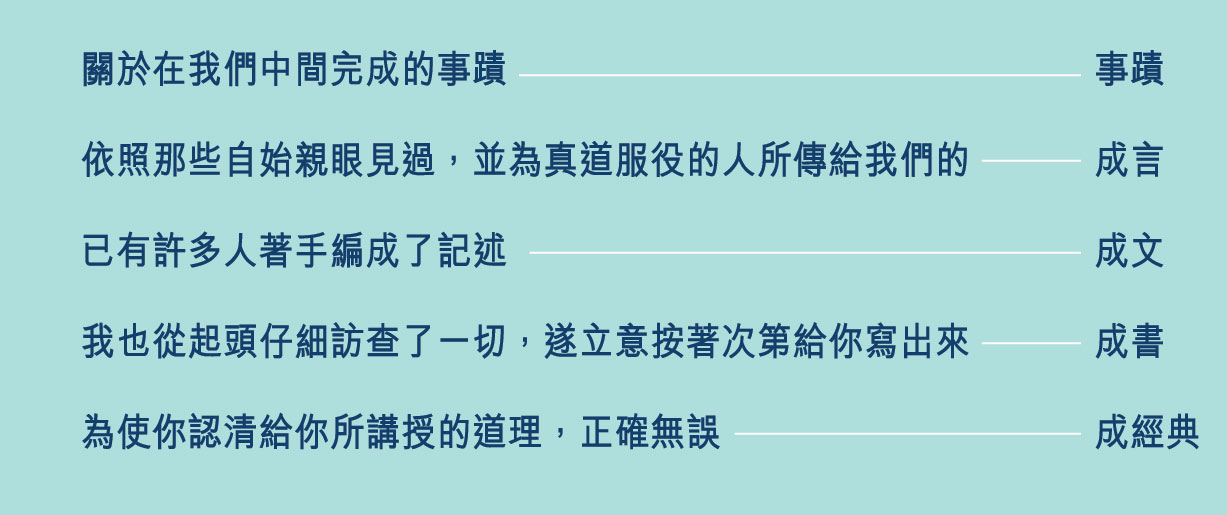

基督徒的聖經是一本書,也是一個圖書館,包括七十三本長短不一,作者不同,寫作時代及背景各異,文學體裁及風格也很多元化的書本。這些書本的寫作過程相當複雜,其中有些作者在書中有所透露,在新約中尤以路加在這方面表達得最清楚;他所描述的步驟,大致也可引伸至聖經的大部分書本。在他的序言(路1:1-4)中可察見啟示內容的成言,成文,成書及成經典的過程。他寫道:

事蹟

路加這裡指的是耶穌的事蹟,即「耶穌所行所教的一切」(宗1:1)。天主的啟示,不是空泛的概念,或抽象的理論,玄妙的知識,而是言之有物,是實在的。他的「發言」是在歷史上「發生」的,他的說話(希伯來文的dabar),也是行動(speech acts),是事蹟(happening, event),是永生的天主介入人類歷史,是無限的天主進入有限的人生際遇,使人可體驗他,聆聽他,回應他。

在舊約中,天主喜歡親切實在地自我介紹為「亞巴郎的天主,依撒格的天主,雅各伯的天主」(出3:15)。在跟以色列民訂盟約時,他說:「我是上主你的天主,是我領你出了埃及地,奴隸之所」(出20:2)。透過先知們,他也經常提醒人:「凡有血肉的人都知道我是上主,是你的拯救者,是你的救主」(依49:26;參閱依60:16;則6:10;7:4,9,27;13:9,14,21,23;25:7等),他是一個在歷史上有跡可尋的天主。

在新約時代,天主的介 入人間,向人說話,在耶穌基督身上變得更確實,圓滿,正如希伯來書所說:「天主在古時,曾多次並以多種方式,藉著先知對我們的祖先說過話,但在這末期內,他藉著自己的兒子對我們說了話」(希1:1)。耶穌的生命,言行,死亡,復活,是天主對人說話的精華,高峰,是啟示的圓滿;他的事蹟就如一道水泉的啟源,隱藏著無限動力,在時空中變成洪流。

成言

路加談及耶穌的事蹟,有人目睹,作見證,並將之傳揚。在舊約中也一樣,以色列民看見天主在歷史中的自我顯露及奇妙化工,並能從點到線,從線到面,在一件件的事蹟中領略天主的救恩計劃,他的旨意,他對人的愛。他們最早的信仰宣證就是在天主前陳述他給他們所做的一切:「我的祖先原是個飄泊的阿蘭人,下到埃及……埃及虐待我們,壓迫我們……上主以強力的手,伸展的臂,巨大的恐嚇,神蹟奇事,領我們出了埃及,來到這地方,將這流奶和流蜜的土地賜給了我們」(申26:5-9)。

如此,事蹟便漸漸化成說話,成了言,可傳揚開去,進入一個口傳的階段。以色列民特別著重口傳、敘述,「凡我們所聽見,所知道的,我們祖先傳報給我們的,我們不願隱瞞他們的子孫,要將上主的光榮和威能,他所施展的奇蹟和異行,都要傳報給後代的眾生」(詠78:3-4)。不單這樣,這口傳還被視為天主的命令,成為他們欣然實行的生活律例:「他曾在雅各伯頒佈了這誡命,也曾在以色列立定了法令,凡他吩咐我們祖先的事情,都要一一告知自己的子孫,叫那未來的一代也要明悉,他們生長後,也要告知後裔,叫他們仰望天主,不忘記他的工行,反而常要遵守天主的誡命」(詠78:5-6)。

耶穌的門徒也急於將所見所聞,化成言詞,傳給別人。這是一種內在的催迫,把救恩的喜訊與別人分享:「我們聽見過,我們親眼看見過,瞻仰過,以及我們親手摸過的生命的聖言—這生命已顯示出來,我們看見了,也為他作證……我們將所見所聞的傳報給你們,為使你們也同我們相通」(若一1:1-3);「我們不得不說我們所見所聞的事」(宗4:20)。耶穌自己,在離世升天前這樣囑咐門徒們:「你們將充滿聖神的德能,要在耶路撒冷……並直到地極,為我作證」(宗1:8);「你們要去使萬民成為門徒……教訓他們遵守我所吩咐你們的一切」(瑪28:19-20)。

事實之化成言語,不是機械性的兌換,講者自己對事實的觀點,了解程度,對象的需求,整個歷史背景,文化,氛圍,都影響這過程。在舊約如是,在新約也不異。門徒們在跟隨耶穌時,對他的身份,使命都未有透徹及全面性的明瞭,要等到耶穌的逾越奧蹟完全實現及得到聖神的光照,他們才對耶穌,對他們自己,對天主的救恩計劃,有更深的了解,正如若望記載:「起初他的門徒也沒有明白這些事,然而,當耶穌受光榮以後他們才想起這些話是指他而記載的」(若12:16,參閱若2:22)。自此之後,門徒們便以宣講基督為己任,並以「見證人」的心態去宣講。他們的宣講是忠信的,忠於歷史的真實性;是真誠的,因為出自他們深切的信仰體驗;他們與人分享的「喜訊」,在觸動別人前,首先改變了他們自己的生命;同時也是靈活的,能按宣講的對象,環境作適應。

除了從耶穌事蹟的整體去了解他的個別言行外,初期教會也清楚地意識到耶穌是舊約的滿全,他的一言一行都有承舊啟新的意義,舊約的記載與耶穌的史實互相映照,互作詮釋,正如耶穌自己明確地指出的(參閱路24:27)。

門徒們在各地的宣講,在內容上都基本保持一致。現在福音中不少的段落,尤其是耶穌訓言的記錄,還顯露出在口傳階段,門徒們靠記憶背誦,使內容不變所作的一番努力(參閱谷9:42-50;瑪5:39-42;7:7-8等)。

在把事實化成言語時,初期教會不太緊張依循歷史次序重述耶穌的個別言行,如新聞報道一樣,他們更關心的是要宣講一個激發人信仰的喜訊(參閱若20;30-31);故此,他們首先將耶穌的史實作了一個基本的摘要,這摘要勾畫了初期教會的最早信仰核心,也成為日後福音書的經緯,其重點在於宣認耶穌是默西亞,天主子,他藉自己的言行,奇蹟,特別是死亡及復活,給人類帶來救恩。隨著時間及宣講活動的發展,這摘要的精簡內容漸漸擴展至詳細憶述耶穌的言行,再後一步更關注他的童年史(瑪1-2;路1-2),及他降生前的「先存」(若1:18)。可以說,初期教會對耶穌的回憶及傳述是由後推到前,由結果推到開端的。在這整個口傳過程中,敘事,反省與詮釋常常互相滲透。

成文

在訊息的傳遞方法中,口傳較直接,活潑,互動性較強,但若要訊息在量上傳流久遠,接觸到更多人,在質上有更仔細的結構,整理,有保障不失真,就要轉用文字。在聖經的形成過程中,宣講也漸漸需要文字的輔助;口傳漸漸加上筆傳,聽言輔以看文。

把天主的化工及律例寫下,被以色列視為是天主願意並直接授命的。天主對梅瑟說:「將這些事寫在書上作為記念」(出17:14),「梅瑟遂將上主的一切話記錄下來」(出24:4)。甚至天主自己把法律寫在石版上(出31:18;申5:22;10:2)。

以色列民不但要把天主的法律刻在心版及要傳述,也要將之寫下:「和今天吩咐你們的這些話,你應牢記在心,並將這些話灌輸給你的子女。不論你住在家裡,或在路上行走,或臥或立,常應講論這些話,又該繫在你的手上,當作標記,懸在額上,當作徽號,刻在你住宅的門框上和門扇上」(申6:4-9;11:18-21)。梅瑟還吩咐以色列後代的君王要把抄寫下的法律「帶在身邊,一生天天閱讀」(申17:18-19)。

法律藉書寫變得更確切,事蹟化成文字能流傳得更遠久;就算思想、情懷、感受、反省,也會因書寫而更深刻。約伯在飽受煎熬,向主伸訴時說:「惟願我的話都記錄下來,都刻在銅板上,用鐵鑿刻在鉛板上,永遠鑿在磐石上」(約19:23-24)。《訓道篇》對訓道者的教誨有這樣的描寫:「訓道者不但是智者,而且教人獲得知識,在沈思推究之後,編撰了許多格言。訓道者費神尋找適當的語句,忠誠地寫下了真理之言。智者的話好似錐子,收集的言論好像釘牢的釘子」(訓12:9-11)。

在新約中,耶穌述而不作,行而不寫,但他的門徒在宣講他的同時,也「著手編成了記述」(路1:3),這些記述還是篇幅不大,結構鬆散的局部性文章,後來再匯流成書。

當代釋經應用的歷史批判法中「源流批判」(source criticism)及「類型批判」(form criticism),就設法探索在聖經書本成書前形成的文學體裁或文字記載,比如學者們推測到梅瑟五書並非一氣呵成,而是由四份不同時代產生,在內容上大致彼此平行的記載編織而成;在對觀福音形成期間也應該有一個通稱為Q的源流存在,收集了一些未經連貫整理的耶穌言論;又或耶穌的奇蹟(谷4:35-5:43),耶穌的辯論(谷11:27-33;12:13-37)等資料,很可能在福音成書前已被記錄在一起,成為一個個獨立的小單元。

成書

最後,一個或一組修訂者,好像路加一樣,「從頭仔細訪查了一切,立意按著次第寫出來」(路1:3),使書本達到它們的固定性面貌。當然,這整理過程,不是生硬的收集,砌拼,最後執筆者有他或他們的文學風格,思想形態,神學特徵,生活背景,他也要顧及對象和團體的實況。

概括看來,舊約的書本大部份是在以色列民從巴比倫流亡回國後(即公元前五三八年後)才達至它們的固定面目,相繼以書本形式面世,最後的如歷史書中的瑪加伯上、下,智慧文學中的智慧書要在公元前一世紀才誕生;新約書本最早成形的是保祿書信(約公元五十至六十五年),繼後是四福音(馬爾谷約公元七十年,瑪竇及路加約八十年代,若望約九十年代)及其他書本。至公元一世紀末聖經的所有書本都已成書面世。

成經典

書本之成為經典,從歷史角度看來,一定與讀者,更好說,與一個讀者團體有關。每本書誕生後就脫離作者,有它自己的生命、發展,被「交付」給讀者。路加也在他的序言中將他的書交出,讓讀者「認清」它的真諦、它的價值(參閱路1:4)。

每個民族或文化語境都奉一些在思想,倫理方面特具權威,影響深遠的書本為經典,每個宗教有被視為信仰及生活準則的經典,每個學科,每門手藝,每行專業亦少不了經典之作。教會把七十三本書視為「聖經」,神聖的經典,「天主賜與人類的寶藏,作為人類信仰與道德的最高標準與富源」。聖經書目被稱為「正典」(canon)。初期教會釐定正典的過程,其實也是一個自我意識成長的過程。公元一世紀末,新約書本已陸續全部面世,它們的數目不止於現在正典的二十七本,各教會團體還未清楚在芸芸眾書中那些可被視為信仰準則的,不同的團體有不盡同的書目,以後數世紀隨著信仰的日趨成熟,教徒們的共識日強,教會也愈經得起挑戰,對自己的身份及使命意識愈清晰,也愈容易鑑別正典。大約到第四世紀末,教會無論在東方或西方都已達成了一個默契共識,承認四十六本舊約書本,二十七本新的書本為正典。

被視為正典後這些書本有了一個整體性,顯露出天主在人類歷史中無止無歇,多姿多采,同時又貫徹始終的救恩計劃。就從文化,歷史角度看來,這些書也是不同文化,傳統的聚焦點,凝集了美索不達米亞,閃族,希臘等各不同文化,成書後又向各文化,向歷史開放,不斷延展。

時至今日,聖經是全世界書籍中擁有最多手抄本,最多版本,最多譯本的書,它也被演繹成音樂,戲劇,電影,舞蹈,詩歌,圖畫,建築,啟發了不少藝術作品,並被譽為文學的「基本符號」。總而言之,兩千年來,滲透了整個西方文化的思想模式,世上沒有其他書本可與之相比。