26

回顧與展望:神學文憑/普及課程邁向十周年

訪:訪問者 何:何奇耀先生(課程主任) 丘:丘建峰先生(課程設計)

課程 2013年開辦的起始

訪:神學文憑/普及課程 2013年開辦至今,已經邁向十周年,回顧最初辦這課程的原因,與現在有何分別?

丘:神學文憑/普及課程的前身,源於2006年開辦的遙距課程,該課程主要對象是內地神職人員和修生,目的是為培育他們的神學知識。課程是通過網上教室提供教學資料給內地學員,要求他們每科交兩份功課,作為評核。這個遙距課程運作了幾年後,因應時代的發展和變化,方向作出了更彈性的調適和改革,就演變成現今的神學文憑/普及課程,服務對象亦以本地的平信徒為主,同時兼顧海外和國內的教友。

彈性的學習模式

訪:為何會有現有的兩種學習模式?

何:鑒於了解到想報讀的教友,在安排上課時間上,會遇到不同情況的困難和擔心,所以課程有以下兩種學習模式,以配合不同人的情況和需要:

1.「神學普及課程」,學員必須實體上堂,並滿全80%或以上的出席率要求,方獲頒發出席證明書。

2.「神學文憑課程」,學員透過自學模式學習(並可選擇出席「神學普及課程」的課堂),以各學科的作業和畢業總考,作為文憑課程的評核。

整體來說,「神學文憑課程」的自由度比較高些,主要是自學模式,然後按自己的時間和需要,安排上實體課;而「神學普及課程」主要是實體學習,讓學員直接面對面,與同學和導師一起交流分享。打算報讀課程的教友,可因應自己的能力和時間,作出最適合自己的選擇。

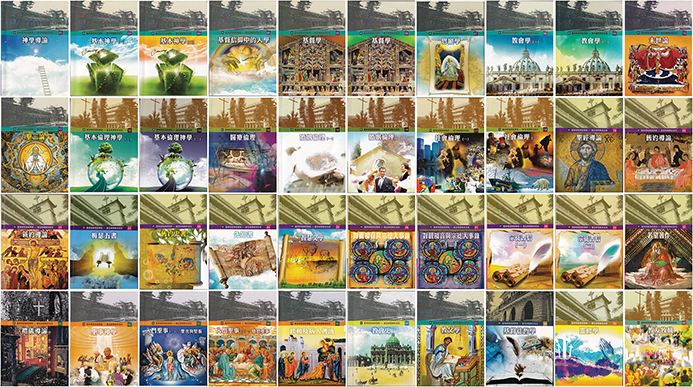

奇蹟:出版了四十本教科書

丘:這個課程的四十本教科書,要在四年內撰寫完成。目標一年出十本,每個月出一本,以這四十本教科書為課程的核心。內容是參考宗教學部的教學資料,和有關學科教授的寶貴指導;初稿完成後,給教授們審批;再取得教區准印後,才可排版,最後送去印刷。整個過程,維持了四年之久,四十本書全部按原定計劃的時間順利出版,看似一件不能完成的任務,最終奇蹟地完成了,非常感謝天主!

回望整個過程,實在是個奇蹟。全部教科書在寫作的過程中,都是整合和連貫,可以作為導師的基本教學內容和方向,亦可用作評核同學們功課的標準。此外,大部份導師都是宗教學部的畢業生,他們在神學的培育中,經歷了生命的改變,很想與其他人分享他們的信仰經歷和體驗。課程還注重同學們之間的關係,所以協助同學們組織了學生會,藉此安排定期的團體活動。。

課程的反思

丘:最初開辦課程,是為教友神學普及化為目標。讀神學不是為少數教友,而是相信所有教友都能透過學習神學,加強他們的信仰,因明瞭為了相信。經過多年的教學經驗,和聽取同學們的意見,再反思怎能提升神學普及化的理念:為一般教友,在學習神學內容時,是否太難理解?應否使用比較生活化的方式來表達神學,減少太多學術的名稱討論,希望改變進路,但在表達教義時,基本概念是沒有變的。現在嘗試由基督學入手,重寫一些教義課程內容,從教友容易理解和得益的角度,去重編教學內容。第一本完成了重編的教科書,就是基督學。

何:另一方面,有人提議改為網課,可是此舉會否減弱上實體課那種團體的學習氣氛?其實,遇有學習困難時,能夠互相討論和扶持,這個互動和交流的過程,也是讀神學不可或缺的元素。再者,提供網課後,願意上實體課的人會否大幅減少,也是考慮的因素。

當討論過往推廣學院課程的方法時,希望能有積極的改變;雖然深知要面對很多固有的問題,希望多些同學幫手推廣,並願更多教友能在學習中聖化自己。學習神學,能夠加強信仰,信仰與生活是息息相關的,各人在其獨特的生命中,有不同的召叫。此外,學院亦提供另一個課程給畢業同學選讀,就是教會職務文憑課程,讓同學有機會透過不同職務,來服務人群。

丘:現在最重要的目標,是辦好現時的課程,說好耶穌的故事,切合時代的需要,把信仰帶到生活中,使更多人與主相遇。

感動的果實

丘:一個特別深刻的回憶:就是當完成了四十本書時,有位同學拍了一張相,分享他買了全套四十本教科書,這實在教人難忘和感動。在第一屆畢業典禮上,安排了一位同學上台分享信仰。在他的分享中,感受到他真是讀識了神學,因為整份基督徒的信仰,已在他身上體驗出來。

另外,有一位退了休的女同學,讀完文憑課程後,再去修讀善別職務課程。在她主持的追思禮中,可感受到她的信仰;雖然她不是在神學文憑/普及課程裡,有非常突出的表現,但她在主持禮儀時,確實體現了她對神學知識的理解,致使她在這服務事工上,發揮到更加圓滿的效果。

另有一位畢業同學,是資深的退休修女,雖已移民外地,亦想學習神學。她先讀了第一年的基礎班,發覺可以應付,便繼續完成了整個四年的課程。課程讓她更理性地,整合已有的信仰生活,使她的信仰更為圓滿。

此外,曾經有內地的修女分享,課程對她們改變很大,很有益處,她們修會的會長也深深感受到讀神學的後果,所以正安排修會內其他修女,包括自己,都陸續報讀。

趣事回味

丘:曾經有位同學,當聽完教授論述有關創世紀的內容是虛構的,亞當、厄娃不是真人,感到相當困惑,再三追問教授是否真的這樣理解?他後來用了幾個月時間,才能明瞭和理解這部分的內容,可見新的知識,對過往已有的信仰認識,也會有些衝擊和挑戰。

何:還有一次,蔡神父安排了一次行山活動,並告知同學,路程不太難行。然而,有些同學是退休人士,不擅長遠足,也沒有充足的行山裝備,後來發覺山路有些崎嶇,不是所想像的普通山路;但最後在互相扶持下,也能安全完成;這次遠足旅程,實在非常難忘。

丘:在最初開辦課程時,導師們會回國內主持總考,內地同學會從不同省份,來到廣州應考。有一件事印象非常深刻,當時有一位修女,回答一條有關不可說謊的倫理問題時,她分享了被迫害的故事,令人感受到他們的十字架。內地信仰生活非常艱難,希望他們在信仰上的認知,能給予他們支持和鼓勵。這些經驗非常深刻,雖然只是即日來回的行程,但是十分回味昔日在國內主持考試,與學生共聚和交流的片段。

何:每位正在修讀課程和畢業的同學,也會經歷信仰的成長和改變。這個課程能夠刺激各人反思生命,建立健全的信仰,為主服務,愛主愛人。