27

我們的中國樞機-

湯漢樞機的修道聖召旅程

在修院50多年的生活點滴

湯漢樞機的修道聖召旅程

在修院50多年的生活點滴

訪:Yan/Patrick

修道歷程

訪:湯樞機,很多教友對你的修道歷程感興趣,可否與我們分享一下?

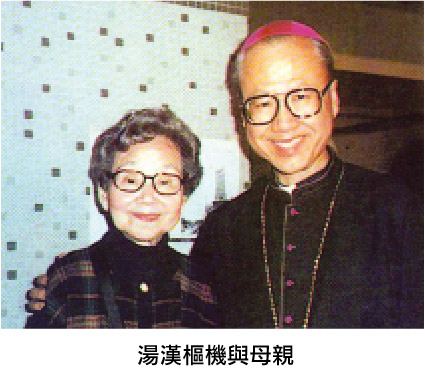

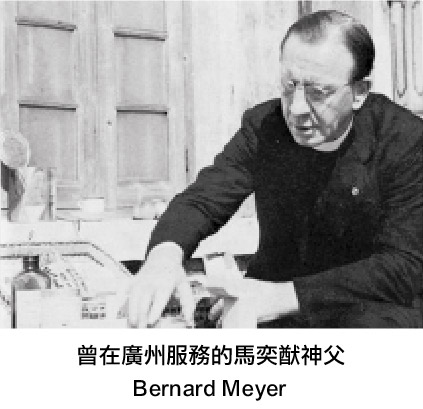

湯:我在1939年生於香港。兩歲時遇上日本佔領香港,便隨父母移居廣州,因有家人住在那裡。我們的住處附近有一座天主教堂,母親是熱心教友,於是家人也多去聖堂。40年代末國共內戰,我看到本堂神父、瑪利諾會傳教士馬奕猷神父(BernardMeyer, 1891-1975)奮力援助從北方南下的傷兵及難民。他的愛心及福傳精神受很多人稱讚,也使我嚮往修道,加上家人對此表示贊同。

訪:聽說湯樞機在羅馬晉鐸時的經歷很特別,可以分享一下嗎?

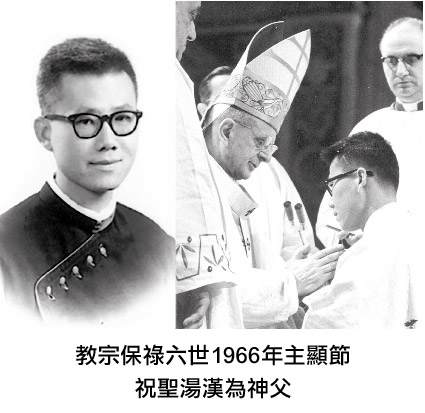

訪:聽說湯樞機在羅馬晉鐸時的經歷很特別,可以分享一下嗎?湯:我是1951年在澳門聖若瑟修院接受小修院培育六年半,期間還有機會學習了兩年小提琴。到1957年我來到香港華南總修院(今聖神修院)完成七年神哲學課程,直至1964年,當時我仍未祝聖為司鐸,獲安排往羅馬傳信大修院修讀神學課程。我乘船近一個月才到達意大利南部拿坡里,再轉乘火車到羅馬,當時正值梵二期間,我感受到大公會議受到普世教會的關注。

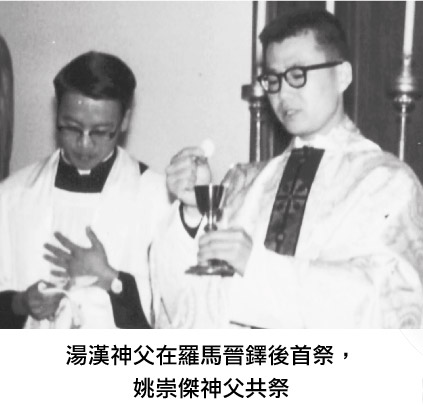

在羅馬,1965年的聖誕節前夕,我們同班的60多位同學本預備領受鐸品。傳信大修院領受鐸品,傳統上安排在聖誕前夕在修院舉行,但那年我們在預備領受鐸品的避靜期間,院長突然宣佈教宗保祿六世要親自祝聖我們為神父,有關的聖秩禮儀延後兩星期,至1966年1月6日主顯節在聖伯多祿大殿舉行,當時我們都非常雀躍感恩。晉鐸後,我繼續留在羅馬讀書,直至完成博士學位後,才於1970年回港服務。

談到我們這60多位一起晉鐸的同學,友誼至今仍一直維持著。雖然有些同學已安息主懷,但在世的同學仍會定期在不同地方相聚,目前多數以電郵方式聯絡。

交友之道

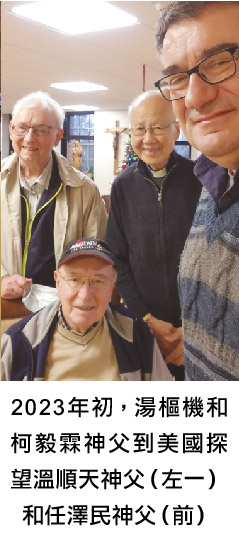

訪:湯樞機在2022年的聖誕節往美國探望在羅馬讀書時相識數十載的老同學及好友,知道樞機很重情義,可否談談你的交友之道?

湯:我往三藩市探望三十多年前認識的學生李定豪神父,以及在華南總修院讀書時認識的同學汪中璋主教;汪主教是三藩市總教區榮休輔理主教。而我在羅馬傳信大學的印度同學Jerome Arthasseril神父則住在新澤西Newark教區,他駕車送我和柯毅霖神父(Gianni Criveller)前往位於Ossining的瑪利諾會總會院,探望我們認識多年的神父和修女。期間,我們更特別為曾在聖神研究中心服務了16年的安貝蒂修女(Betty Ann Maheu) 慶祝一百歲壽辰。

至於談到交友之道,聖經提醒我們須懂得對人寬大為懷,愛人如己。此外,古羅馬文學家西塞羅(Cicero, 106-43BC)亦曾說過:「真正的朋友,就是另一個我。」秉持真心對待朋友,設法以心比心。

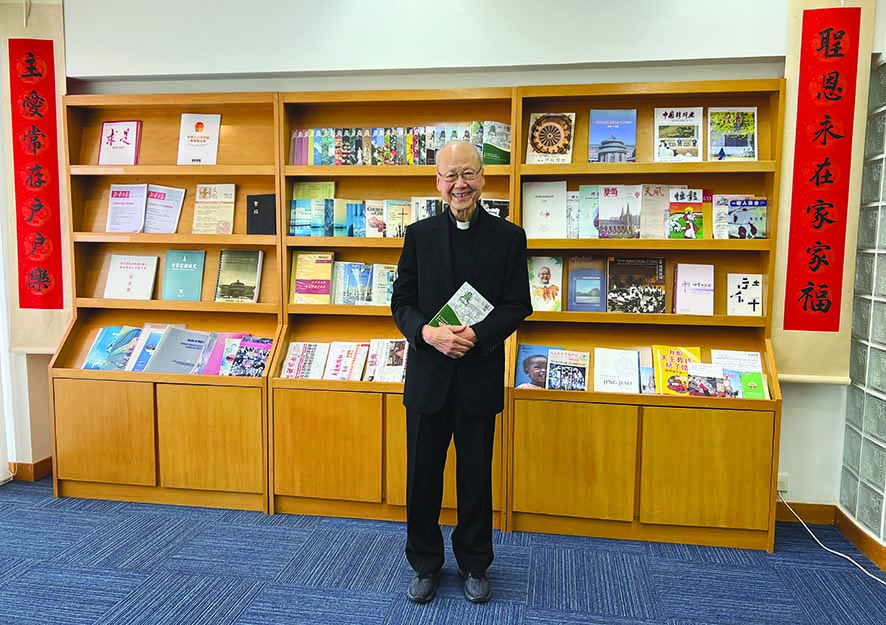

金禧住客

訪:湯樞機在修院已住了50多年,可說是修院的金禧住客,見證著修院和學院的轉變,有沒有些特別的體會?

湯:時代不斷進步,昔日著重培育修生的「3S」,即「神修、學問和健康(Spiritualitas、Scientia and Sanitas)」;但今天,則著重「人際關係、靈修、學識和牧民」。自從1970年代起,神哲學院開放給修會會士、修女和教友修讀神哲學,藉平信徒及不同修會的教授使資源豐富得多。今天,喜見多位修女和平信徒學成回港參與教學工作,學科也增加不少,配合時代的需要;更有些學科由不只一位教授授課,反映「共議同行」精神。修院環境幽靜雅緻,是祈禱和思考的好地方。修院時常提醒我作為耶穌跟隨者的使命,以及傳承教會培育和福傳的責任。然而,教區司鐸聖召不多,盼望各位同學和畢業同學多為此祈禱。

修院課程獲認可

訪:知道湯樞機在擔任神哲學院院長時,曾為學院向羅馬宗座傳信大學提出學位課程銜接的申請,最後成為現在的宗教學、神哲學學士、碩士課程,可否分享當中的經過?

湯:我於1970年從羅馬回港後,開始在聖神修院任教。當時我與母校宗座傳信大學聯繫,希望聖神修院提供的課程獲宗座傳信大學的承認,好使修院畢業的同學日後赴羅馬或外地升學時,學分能獲得認可。因為以往修院課程只為培育修生準備祝聖為神父,不是學位課程。學生若想到羅馬升學,則要進修多一年才可以。多謝天主,經過磋商,修院的課程終於獲得傳信大學認可,合格者獲頒授學位。

中國教會

中國教會訪:湯樞機有「中國樞機」的稱號,亦曾到訪過中國大陸逾一百次,請問樞機有甚麼特別難忘的體會或經歷?

湯:80年代隨中國逐步開放,我獲胡振中樞機的支持,進入大陸探訪國內各教區。當時國內的神父、修女和教友都仍未能出境來港;後來國家政策放寬後,他們都可以來港跟我們交流,這使我們對國內教區的認識加強,亦了解到他們怎樣克服種種困難和挑戰。今天,他們更可以到歐美各國交流及留學。其實,大家都是一家人,理應抱持著開放的態度,促進彼此間的共融團結,努力福傳。

至於難忘的體會和經歷,可算是我曾陪同胡振中樞機訪問大陸三次;分別是1985年、1986年和1994年,分別到北京、上海和胡樞機的家鄉廣東省五華縣等作探訪。此外,難忘的還有上海教區耶穌會士金魯賢主教等到美國數個不同的地方訪問,他們請我聯絡和陪伴他們的行程。再者是與內地的四川萬縣(萬州)教區段蔭明主教、西安教區李篤安主教、正定教區賈治國主教等交談,都是難忘的經驗。

在胡樞機推動下,聖神研究中心於1980年成立,希望擔當「橋樑教會」的使命。我現卸任中心主任之職,早期的工作方向是跟國內教會多作交流溝通,加深瞭解國內情況。時至今日,中心則著重專題研究,例如探討中國文化和教會本地化,以及開辦研討會和課程等,致力在學術上更上一層樓。

訪:湯樞機曾投票選教宗,請分享當時的感受。

湯:作為樞機,當時還未到80歲,可以投票。在2013年3月,一眾有份投票的樞機,經過靜默祈禱,在聖神帶領下,通過多輪投票,最終選出教宗方濟各。還記得當年隨即每位樞機逐個上前親吻祝賀新任教宗時,我送給他一尊佘山聖母像,他隨即親吻了聖母像,並於翌日告訴我,已把該聖母像安置於自己房間的桌子上。

教學與退休生活

訪:湯樞機一直都有在聖神修院神哲學院任教。早期負責教授信理神學,例如教會學、原罪等,現在只跟周景勳神父合教「現代中國思想家」一科。想問樞機有何教學心得?教授平信徒跟教授修生有何分別?

湯:首先,很開心跟周神父一起教學,因為可讓我繼續邊教邊學,教學相長,使我不易忘掉自己曾讀過的科目。而且,同學們用功讀書的表樣,亦提醒我要「好學不倦」。至於教授平信徒和教授修生分別不大,視乎他們對學科的興趣和本身對科目的認識程度。當然,希望他們能多發言,產生多些互動。

訪:知道湯樞機熱愛籃球運動,現時每周一下午都會與修生們一起打籃球,以運動作聯誼,這是否修院多年來的傳統?若是,何時開始的?其目的為何?現時退休生活如何?

湯:自從1970年我住進修院後,便開始打籃球和做運動。古希臘有格言說:「健康的腦袋,寓於健康的體魄內(Mens sana in corpore sano)」。 我同意此觀點,故設法每週起碼運動一次。在這三年疫情期間,曾致電慰問或探訪病榻上的神父們;亦有通過間接的途徑問候他們。退休後,沒有特別的日程,但正接受一位大學教授的訪問,讓她替我寫自傳。【完】