28

利瑪竇研究中心專訪

意大利瑪切拉塔(Macerata)

意大利瑪切拉塔(Macerata)

由利瑪竇研究中心供稿

1. 請簡介利瑪竇研究中心成立的背景和歷史?現時的工作?為何要研究利瑪竇?

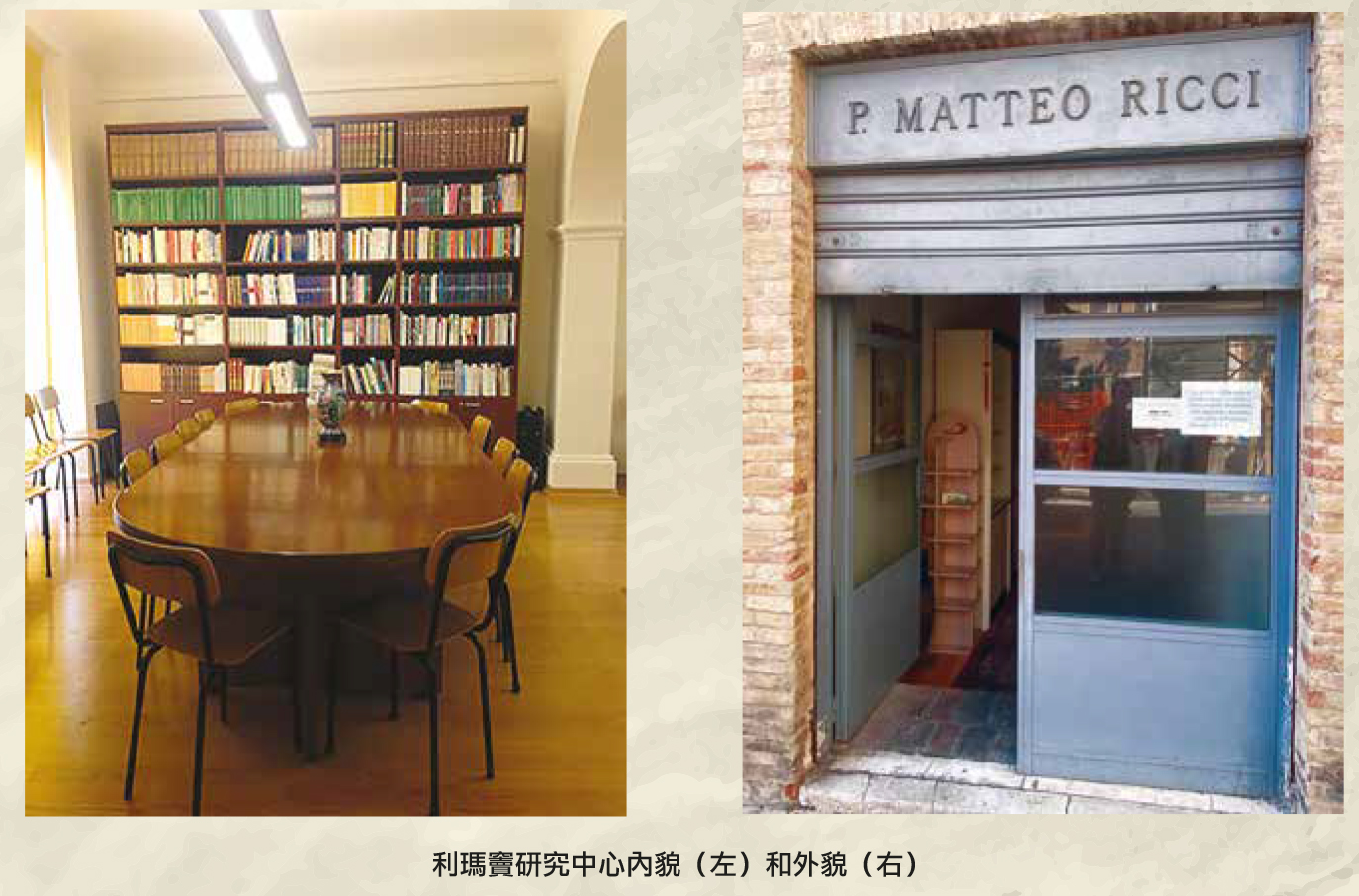

「利瑪竇研究中心」於2010年在意大利瑪切拉塔(Macerata)小城正式註冊為一間神哲學研究機構。在此之前(自2007年)它以中國天主教旅歐留學生團體的形式存在,並在「德國華裔學志研究所」的支持下每年組織有關天主教神哲學與基督信仰在中國本地化的學術會議。後來為了更好地推動教會在中國的「文化福傳」工作,團體中的幾位神父藉意大利瑪切拉塔大學和教區慶祝利瑪竇逝世400週年的機會,在瑪切拉塔正式成立了「利瑪竇研究中心」。

研究中心的宗旨就是在利瑪竇傳教策略的啟發下,以文字和文化福傳的形式推動基督信仰在中國的本地化工作。具體而言,其主要工作包括三個方面:1)對西方教會中的教父與神學家名著的翻譯;2)對西方神哲學譯著和研究性專著的出版;3)每年舉辦學術性研討會,以尋求教會內學者之間的合作互助。

所以很明顯,對利瑪竇的思想與傳教方法的研究只是我們研究中心工作的一部分。我們更多的工作是追隨利瑪竇神父的足跡,從「文化福傳」的角度推動天主教在中國的「信仰本地化」工作。

目前新課程最大的困難是,要派導師到學員任教的學校去觀課。但現在最缺乏的就是觀課導師,原因是成為觀課導師有一定的要求:觀課導師需要先列席課堂,了解課程的要求,才可以客觀地去觀課,從而評核學員是否達到標準。另外,觀課導師需要花很長時間去指導學員設計教案,觀課後還要跟學員一起檢討教學等。如果有更多觀課導師,就可以收更多學員,令更多學員把正確的天主教價值帶給中、小學生。

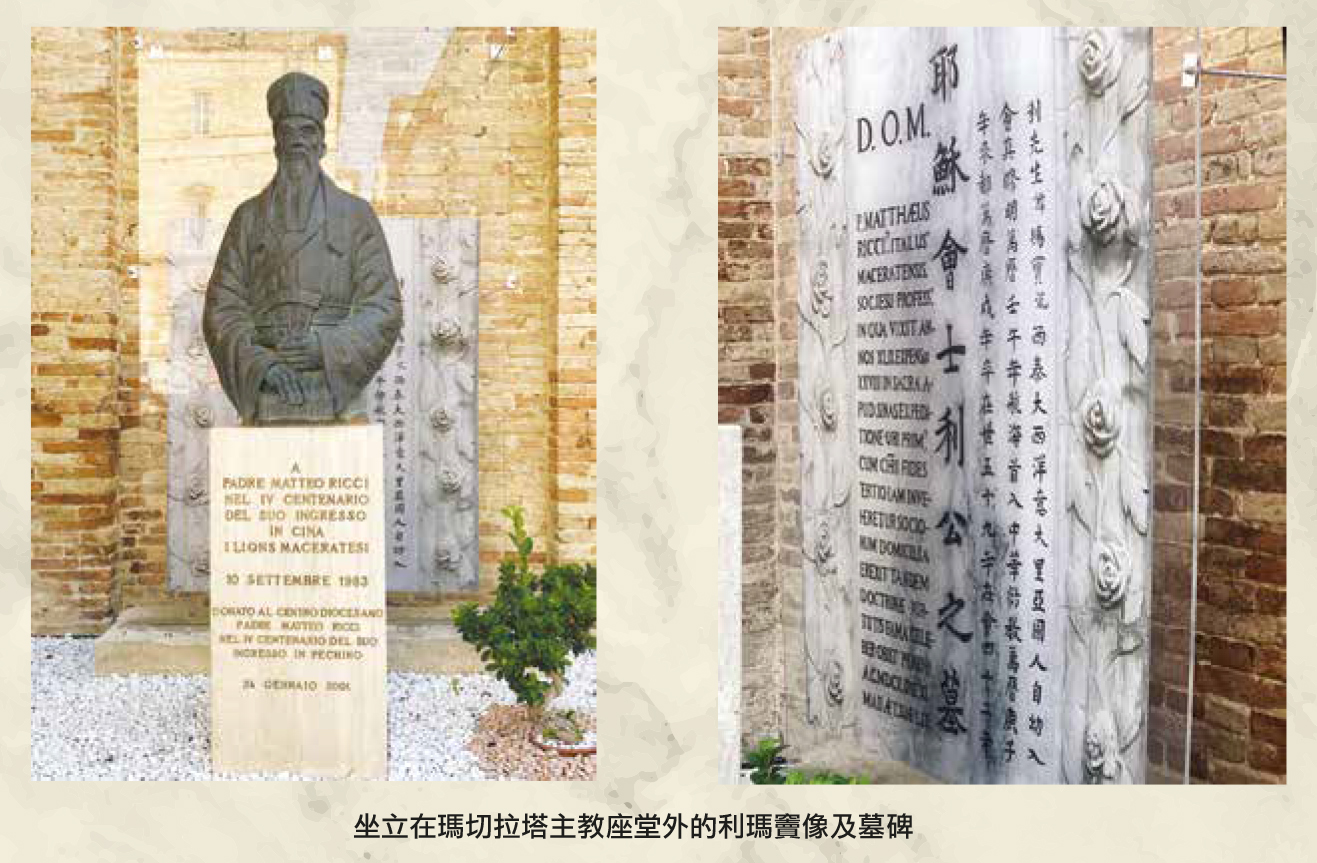

雖說自唐朝景教起,基督宗教入華已有近一千三百年的歷史,但真正在中華大地上扎根成長只能從明末清初以利瑪竇為代表的傳教士們算起。所以我們一般稱利瑪竇為天主教在中國的奠基人;從中西文化交流的角度,會稱他為中西文化交流的先驅。天主教在華傳教史上,利瑪竇神父具有不可替代的重要性和歷史地位。

利瑪竇被中國的士大夫稱為「泰西儒士」,但我們更應該稱他為來自遙遠西方的「偉大天主教傳教士」。因為在利瑪竇心中所懷有的唯一使命就是「福傳」;他既非為了研究儒學,也非為了傳播西方科學知識,而是為了福傳,其它的一切都是工具或策略而已!利瑪竇神父雖然稱自己為「儒士」,但事實上他是「基督徒儒士」,是為了基督而福傳的「儒士」,也是在同樣的意義上聖奧斯定稱自己為「新柏拉圖主義者」。利瑪竇神父所主張的文化福傳與跨文化交流的策略,無論是對於中國教會的傳教事業,還是對於中西文化的相互交流與學習,都有極大的啟發性意義。在今天,中國的大學與文化機構對利瑪竇神父思想的接納,中國教會內外學者對利瑪竇神父的傳教方法的肯定,就是最好的證明。

3. 對今日香港的福傳工作有甚麼啟發?

3. 對今日香港的福傳工作有甚麼啟發?

我們知道,關於利瑪竇神父的思想與傳教方法在教內外學者當中存在著不少的爭議。事實上,最大的爭議不在於他的傳教使命感或他的靈修生活,而在於他的傳教策略,即他對「我們將化為中國人,以便為基督賺得中國人」這句話的詮釋與實踐。這句話的前半句所包含的問題是:化為甚麼樣的中國人?平民、和尚抑或儒士?這句話的後半句所包含的問題是:如何去為基督賺得中國人?這兩點都涉及到了利神父的傳教策略的問題。

其實,在今天的中國教會中依然存在著許多有爭議的問題。那麼,我們真的應該懷著開放的精神來分辨:這些爭議真的都涉及教義的問題?抑或只是傳教策略的問題?甚至在「利瑪竇規矩」所延伸出來的「禮儀之爭」問題中,我們絲毫不能懷疑道明會、方濟會和耶穌會的傳教士們對信仰的忠實和對福傳的執著,但是難道他們爭論的那些問題都是當時的教義問題嗎?站在後來人的立場上,今天的我們已經清楚地看到,那些大都是傳教策略和對未來所可能但不一定出現之錯誤的一種蓋然性的評估的問題!但在當時作為當事人,他們不會認為這只是一個策略的問題。這些都是值得我們深思的事情!

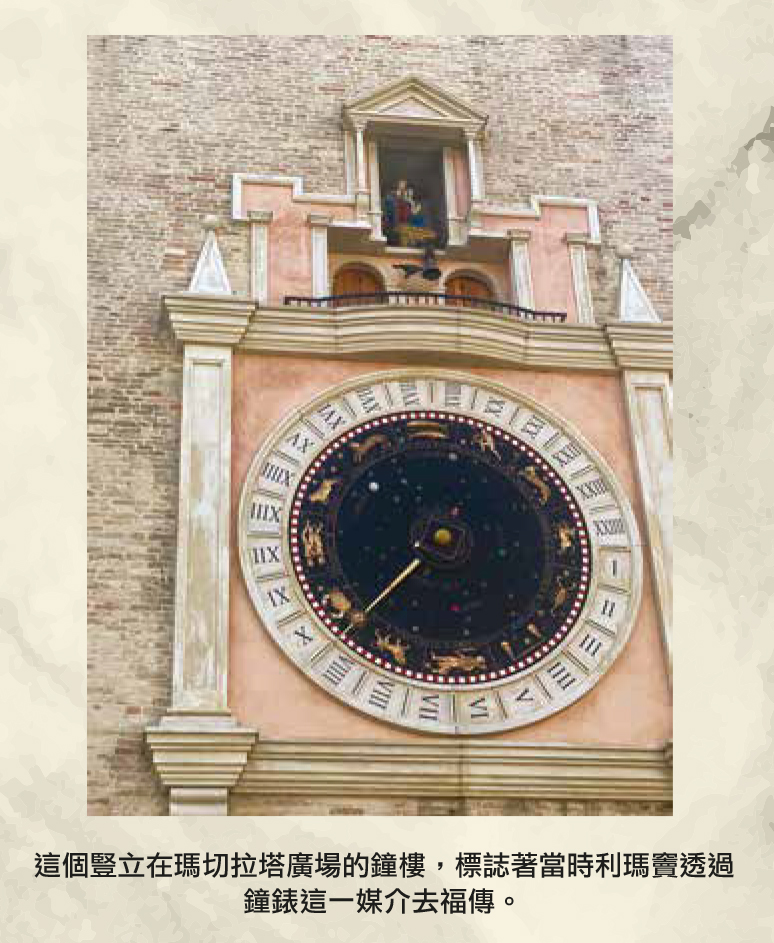

另外,利瑪竇神父不僅將《聖書》視為福傳的媒介與工具,也將所有可以利用的事物:文化、傳統、科學、技術、西洋的異物奇器等等,視為福傳的媒介,並利用各種各樣的、力所能及的工作:翻譯、繪製地圖、彰顯才藝(比如超人的記憶力)、交際(建立友誼關係)、著書立說等等作為基督的福音服務。甚至他自澳門一路向北,歷盡千險萬阻,走向明王朝的政治中心—北京,就是想利用明王朝的政治權力為基督福音的廣傳開闢道路,消除隨時都可能出現的福傳障礙。因為在這世界上,沒有任何事物不屬於天主,所以也沒有任何事物不應該為基督和教會服務。

利瑪竇神父具有開闊視野與偉大的傳教精神:他將一切事物都視為福音的載體,都視為一條條福傳的道路,這真的值得我們去學習與效法。從這一角度來看,無論對於香港教會還是內地教會來說,我們尚有大量的福傳空間可以開拓與發揮;我們還有許多的「福傳機遇」,能夠且應該去把握!當然在具體的福傳過程中,我們應該充分地發揮天主給人的理性財富,明智地處理隨時可能出現的各種問題,因為人的理智作為一種恩賜也應該是為福傳服務的。

我們知道,一位基督徒的宣聖,需要經過幾個特殊的階段:首先,需要他在生前死後都擁有聖德的善表美名;然後,需要教區主教成立教區層面的專門的「委員會」對「候選人」進行調查評估;之後,再由梵蒂岡封聖部進行調查。如果一切順利,梵蒂岡會首先將其封為可敬者(Venerable),然後是真福品(Blessed),最後才是封聖(Canonization),成為聖人,將其姓名正式登錄在教會的聖人名冊上。除了殉道者,在正常情況下,列真福品還需要滿足一個條件,就是需要等待一個治癒的奇蹟,也即藉候選人代禱的治癒案例;之後在列聖品,即封聖之前還需要另一個治癒的奇蹟。

利瑪竇神父的列品案就是在瑪切拉塔教區的層面上首先進行調查評估。這一案件於1982年首次啟動,但在材料遞交之後,未能從梵蒂岡獲得任何確定性的回覆。2010年,在瑪切拉塔教區慶祝利瑪竇逝世400周年之際,時任教區主教Claudio Giuliodori蒙席重新開啟了這一調查評估的程序:有關其生平的確認,其善表美名之生活與實踐,其聖德之超群出眾,其思想之正統無誤;還有其著作與書信之確定性,其字跡之技術性認定等等。在這一委員會中,有瑪切拉塔教區的代表、神學家、歷史學家、中國教會與學界的代表等等。2013年,在一系列的工作之後,瑪切拉塔教區法庭才正式確認了利瑪竇神父的卓絕美德,然後再由瑪切拉塔主教將教區層面的調查結果與材料再次移交到羅馬:先是到羅馬耶穌會封聖申請辦公室,由其對教區呈上的材料進行整理總結,之後再遞交給教廷封聖部。封聖部的相關委員會與主教和樞機們對這些已經遞交上來的材料再進行調查評估,如果他們都對材料中所包含的見證與文件予以肯定(至少大部分人持肯定意見),那麼教宗就會正式批准這一申請。在2022年12月17日上午,教宗方濟各宣佈利瑪竇為可敬者,就是這一程序的一個里程碑式的結果。

在利瑪竇神父的宣聖調查程序中,教會能夠做的工作基本就到此結束了,剩下的就是只有天主才可以做的工作,也即需要等待來自天主的標記—治癒奇蹟。到目前為止,在利瑪竇神父的真福品程序中尚缺少一個治癒的奇蹟。

5.利瑪竇研究中心的展望/未來工作在哪方面?

5.利瑪竇研究中心的展望/未來工作在哪方面?

在利瑪竇的視野中,天文、數學、曆法、農學、地理、音樂、藝術等等都可以成為福傳的工具和道路,一切都應該服務於福音與福傳。讓所有的空間和領域都成為天主自我彰顯的空間,成為福傳的空間。這是利瑪竇的理想,也是他留給現在與未來的中國教會的啟發。利瑪竇神父所留下的「信仰與理性的規矩」,不僅是一種寶貴的「遺產」,更是一種福傳的導向。信仰的本地化必須在對福傳使命的承擔中;在對社會責任的參與中;在對傳統文化精神的塑造與再塑造中進行,而非只在「教堂中」來實現;換言之,本土化的神學必須在當代人的問題意識中來思考,回應今天的人在身、心、靈各方面的需要。這就是我們所理解的「利瑪竇精神」!「利瑪竇研究中心」將一如既往的追隨利瑪竇神父的福傳精神與傳教策略,力求在福傳與福音本地化的進程中為中國教會奉獻自己的綿薄之力。